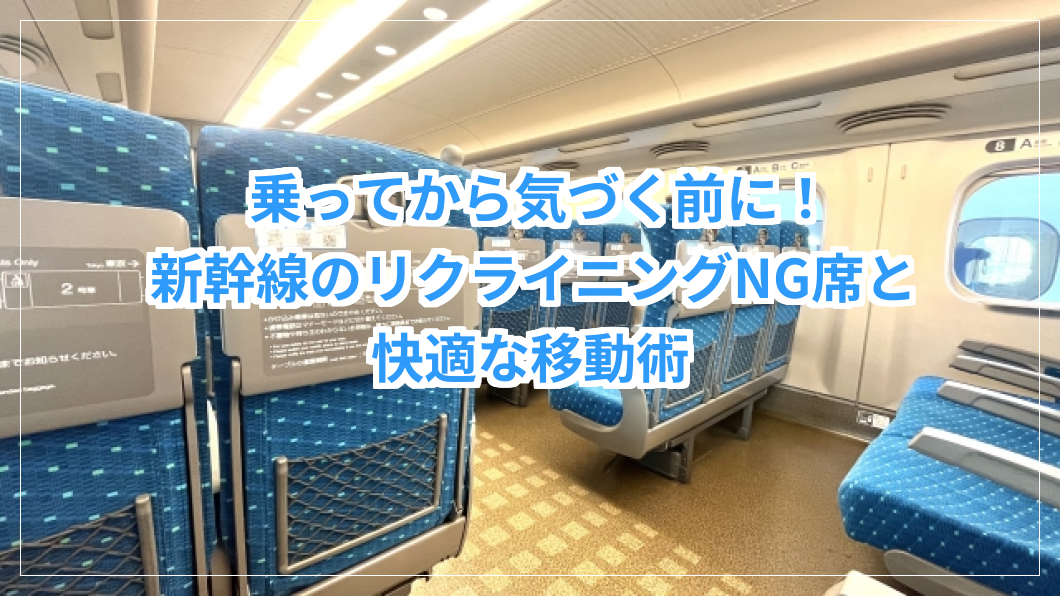

新幹線での移動中、背もたれを倒してリラックスしようとしたら「ガチッ」と止まってしまう。

そんな経験、ありませんか?

実は、新幹線にはリクライニングできない席があるんです。

この記事では、そうした席を避ける方法や、快適に過ごすためのコツを徹底解説します。

予約前に知っておけば、移動中のストレスをぐっと減らせますよ。

新幹線のリクライニング問題を理解する

新幹線のリクライニングとは?

新幹線の普通車・グリーン車には、多くの座席にリクライニング機能がついています。

この機能は背もたれを後方に倒すことで、長時間の乗車をより快適に過ごせる便利な機能です。

ボタンやレバーを押しながら背中を倒すだけで、簡単に操作できます。

ただし、すべての席でリクライニングできるわけではない点に注意が必要です。

リクライニングできない席の種類

以下のような座席は、リクライニングが制限されているか、まったくできないことがあります。

- 最後列の席(最も後ろの席):物理的に壁があるため、倒せません。

- 車椅子スペースの後ろの席:構造上リクライニングが制限されていることがあります。

- 自由席の端席:車両や編成によっては倒れない構造のものも。

- 特定の指定席(例:E席の一部):窓や設備の関係で制限あり。

リクライニングに関するトラブル事例

・「倒そうとしたら後ろの人に怒られた」

・「背もたれを倒したらテーブルに置いた飲み物がこぼれた」

・「通路側の人が先にリクライニングしてきて圧迫感」

など、リクライニングに関するトラブルは後を絶ちません。

だからこそ、座席の選び方やマナーを事前に知っておくことが大切なのです。

快適な移動のための事前準備

リクライニング可能な座席の予約方法

- 座席表を確認できるサイトを利用する:JRの公式サイトや「えきねっと」では、座席位置が確認できます。

- 「最後列以外」を意識する:1番後ろの列を避ければ、多くはリクライニング可能です。

- グリーン車の利用も検討:値段は上がりますが、リクライニング機能が充実。

荷物の配置と倒す角度の工夫

・背後の乗客に配慮し、倒す前に一声かけるのが基本。

・リュックや大きな荷物は足元ではなく、棚上や最後部スペースに。

・中途半端な角度ではなく、必要最低限の角度で調整すると快適。

座席選びのポイントとマナー

- 「進行方向・窓側」が快適派におすすめ

- 子連れや大柄の方は通路側も候補に

- 背後の人がいない最後列は“倒せないけど気が楽”という人も

マナーとして、倒す際は振り返って「リクライニング失礼します」の一言を忘れずに。

リクライニングを活用した快適な過ごし方

背もたれの調整とリラックス姿勢

座席を倒すだけで体への負担がかなり軽減されます。

足を軽く前に出し、膝を伸ばしすぎないことで血流もスムーズに。

長時間乗車では、この姿勢が疲労回復に有効です。

テーブルの使い方と快適さの向上

倒す前にテーブルに物を置いていないか確認。

特にパソコン作業や食事中は要注意。

背もたれにクッションやブランケットを使うと、さらに快適に。

周囲への配慮とトラブル回避のコツ

後ろの人が飲み物やノートPCを使っていないかを確認。

倒す際には“ゆっくり”が基本。

急に倒すと、相手が驚いたりトラブルになりがちです。

長距離移動でのリクライニング利用法

普通車とグリーン車の違い

グリーン車は全席リクライニング可能で、倒しても後方に配慮された設計。

普通車は座席間隔が狭く、リクライニングに気を使う必要があります。

長時間の移動におけるリクライニングの重要性

3時間以上の移動では、座りっぱなしによる疲れが溜まりがち。

こまめな姿勢変化や、リクライニングを活用することで体調管理にも役立ちます。

東北新幹線特有の注意点と対応

東北新幹線「やまびこ」や「はやぶさ」では車両によってリクライニングの仕様が異なる場合も。

乗車前に車両形式や座席の構造をチェックしておくと安心です。

リクライニング成功のための心構え

乗客としての権利とマナーの理解

リクライニングは誰にでも認められた機能。

ただし、「使っていい」からといって「気にせず倒していい」わけではありません。

互いに気持ちよく過ごすためには配慮が欠かせません。

乗務員への配慮と冷静な行動

もしトラブルになった場合は、無理に言い合わず乗務員に相談を。

冷静に対応すれば、問題をこじらせずに済みます。

リクライニングでの仮眠を快適にする方法

・アイマスクやネックピロー、耳栓を用意する

・スマホの通知を切っておく

・足元が冷えないようブランケットや靴下を準備

これだけで仮眠の質がぐっと上がります。

さいごに

新幹線のリクライニングは、正しく使えば移動中のストレスを軽減してくれる頼れる味方です。

ですが、使い方を間違えればトラブルの火種にもなりかねません。

事前の座席確認、ちょっとした気配り、そしてリラックスの工夫。

この3つを意識して、快適な新幹線の旅を楽しみましょう。

次に新幹線に乗るときは、ぜひこの記事の内容を思い出してくださいね。