地域のお祭りでは、地元の神社や町内会への寄付として「お花代(花代)」を包むことがあります。

でも、「どんな封筒を使えばいいの?」「いくら包めばいいの?」「書き方にマナーはあるの?」と悩む方も多いはず。

この記事では、花代の意味から封筒の選び方・書き方、マナーまで、わかりやすく解説します。

はじめての方でも安心して準備できるように、ポイントを押さえてご紹介します。

お祭りのお花代とは?

お花代の意味と重要性

お花代とは、お祭りを彩る供花や飾り付けの費用、あるいは神社への寄付金として納めるお金のことです。

祭事の支援として町内会や個人が協力する、日本ならではの文化です。

地域ごとの慣習の違い

地域によっては「花代」「お花料」「祭礼費」と呼ばれることもあります。

包む目的や金額、タイミングもさまざまで、地元の風習を確認するのが大切です。

お祭りとお花代の関係

お祭りは地域の絆を深める大切な行事。

花代はその準備・運営の支えとなり、参加する一員としての気持ちを表す意味があります。

お花代の封筒の種類

祝儀袋と金封の違い

「祝儀袋」は正式な場に使う華やかな封筒で、「金封」は簡易的なもの。

お花代の場合、用途によってどちらでもOKですが、正式な場では祝儀袋がおすすめです。

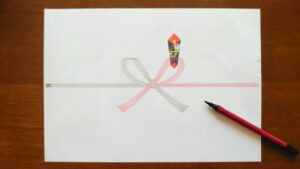

封筒のデザインと水引

水引は「紅白蝶結び」が一般的。

地域によっては「結び切り」や「無し」などの指定があるので確認を。

派手すぎない、落ち着いたデザインが無難です。

地域に適した封筒の選び方

地元の人が使っている封筒に倣うのがベスト。

祭りに関わる役員や町内会の方に尋ねると安心です。

お祭りの花代の金額相場

一般的な金額の目安

相場は1,000円〜5,000円程度。

町内会員かどうか、祭りの規模、個人か企業かでも異なります。

金額の設定に関するマナー

偶数は避け、「3,000円」「5,000円」などのキリのよい奇数が好まれます。

縁起を意識した心遣いが大切です。

金額の変動要因

地域の経済状況、神社との関係、過去の慣例などによって上下します。

前年の例を参考にするとよいでしょう。

お祭り花代袋の書き方

表書きのルール

「御花料」「御祝」「御祭礼」などが一般的な表書き。

毛筆または筆ペンを使い、濃く丁寧に書きます。

中袋の書き方と必要性

中袋がある場合は、表に金額、裏に氏名と住所を書くのが基本です。

中袋がない場合は、外袋の裏に記入します。

連名での記入方法

家族や会社名義で出す場合は、「○○家」「○○株式会社」などの連名や代表名を記載します。

お祭り花代の準備方法

必要なものリスト

-

ご祝儀袋(または金封)

-

中袋(必要に応じて)

-

筆ペン

-

新札

-

のし紙(地域によって)

ご祝儀袋の用意

文房具店や100円ショップで購入可能。

中袋付き・水引付きのセットが便利です。

お札の管理と新札の使い方

お祝い事には新札が基本。銀行で両替しておきましょう。

折れや汚れがないよう注意します。

お祭りでの花代の役割

町内会と花代の関係

町内会が主催・協力している場合、花代は運営費の一部となります。

協力する気持ちで参加しましょう。

神社への寄付とお花代

神社の例大祭では、花代が祭神への感謝や願いを込めた献金として扱われます。

お祭りの成功に与える影響

集まった花代が飾りや演出の充実に直結します。

協力者が多いほど、より華やかなお祭りに。

お祭り花代のマナー

花代の金額に対する礼儀

少なすぎると失礼にあたる場合もあるため、地域の相場を事前に把握しておくことが重要です。

当日の持参方法と注意点

神社や会場に直接持参するのが基本。

遅れず、丁寧に手渡しするのがマナーです。

封筒の取り扱いに関するマナー

封筒は折らずに清潔に保ちます。

バッグの中で折れないよう、クリアファイルなどに入れて持ち歩くと安心です。

地域ごとの花代の慣習の違い

全国各地のお花代文化

関西では「お初穂料」、関東では「御花料」など、名称や形式もさまざまです。

地域特有のルール

封筒の色、水引の形、渡し方など、細かいルールがある場合もあります。必ず確認を。

地域間での金額の違い

都市部と地方でも金額に差があります。

地元の慣習に合わせるのが一番です。

祭りの祝儀袋作成のポイント

おすすめの文房具と作成方法

筆ペンは中字か太字がおすすめ。

書き損じしないよう、練習用紙で数回練習してから清書しましょう。

マナーを守った記入テクニック

文字の中心を揃え、上下左右に偏らないように。

名前と金額は丁寧に、失礼のないように心がけて。

失敗しないための注意点

書き直しがきかないため、事前準備と練習が大切。

仕上げにもう一度確認し、ミスがないかチェックしましょう。

まとめ

お祭りの花代は、地域とのつながりを深め、祭りの成功を支える大切な習慣です。

封筒の選び方や書き方、金額の相場やマナーを知っておくことで、気持ちよく参加できます。

地元の伝統を大切にしながら、感謝と協力の気持ちを込めて準備してみましょう。